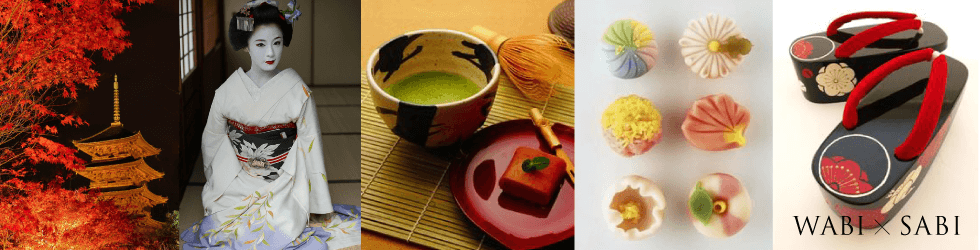

日本舞踊を始めてみよう!

と意気込んではみたものの・・・

発表会とかお浚い会とかで

どんな種類の着物を着るものなの?!

日本舞踊を観に行く時は、

どんな種類の着物を着ていったらいいの?!

と疑問は尽きないですよね。

今回は、着物の種類と合わせて

舞台公演や発表会などで

よく使われる小道具も

一緒に紹介しちゃいます!

舞台で使う着物の種類は?

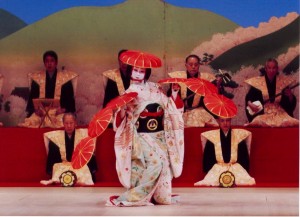

日本舞踊の「舞台」というのは

様々な規模で行われています。

舞踊会では…

例えば、国立劇場などで行っているような

日本舞踊協会などの本公演

また、それぞれの流儀における

一番大きな舞踊会では

基本的には、

衣装は衣装屋さんにレンタルです!

その場合、

かつらもつけて、お化粧も白塗りなど

演目や役柄に合った扮装を

プロに用意してもらいます!!

こんな感じです。憧れますよね〜〜

また、「素踊り」といって

自前の紋付き等で踊ることもあります。

お浚い会など、小規模の発表会では…

この場合は、習っている先生がどのような

発表会を催すのかにもよるので

一概には「こう!」と言えないのですが

だいたいの場合、

先生が持っている衣装をレンタル

もしくは、

自前の着物で踊ることとなります。

これも、踊る曲の役柄に

なるべく合ったものを選びます。

例えば、藤娘とかであれば、

藤の柄が入ったお着物を選んだりすると

雰囲気がグッと増して素敵です!

また、お教室によっては

夏の発表会は全員浴衣で!

なんて場合もあります。

小道具も一緒に紹介!

小道具は、

先に紹介した大規模な舞踊会の場合、

これもプロにレンタルをします。

ただし、お扇子と手ぬぐいなどは

自前のことが多いようです。

扇子

お扇子は、

日本舞踊というと真っ先に

浮かぶイメージですよね。

でもこのお扇子。

「扇子」と一口に言っても

実は色々な種類があります!

まずは一般的な、

8寸5分

そして、少し大きめの

尺(一尺分の長さという意味)

この二種類がよく使われます。

柄も無地のものから

豪華な柄のものまで様々!

流儀のお揃いで紋が入ったものなんかも

よく使われます。

また、変わり種としては中啓という形のお扇子。

こちらのお扇子、

元々は能楽で使われていたもの

なのだそうです。

ですので、能楽から来た曲目

に使われることが多いです。

有名なのは

京鹿子娘道成寺

通称:道成寺

ですね!

道成寺の最初のシーンで

この中啓のお扇子が使われています!

手ぬぐい

手ぬぐいに自分の流儀の紋を入れて

オリジナルで作ることが多いです。

ちりめんの手ぬぐいを使うことが多く、

普段見るような手ぬぐいよりも

長めに作られているので、

踊った時に動きがとても綺麗に

見えちゃうんです!!

その他いろいろ

役柄、曲によって

傘や藤の枝、煙草盆にキセル

毛槍、刀、羽子板 などなど

たくさんの道具が使われます。

先生によっては、

自分で練習用の小道具を

手作りしている方も多く、

その為、DIYが得意な

日本舞踊の先生はとても多いです(笑)

道具屋さんで購入することも

もちろんできるのですが

1つ1つが高価なので

それだったらDIYしちゃおう!

というのも頷けますね。

今度、日本舞踊を観る時は

ぜひ道具にも注目してみてくださいね!

舞台を見に行く時はどんな着物おすすめ?

自分が習っているお流儀の舞踊会や、

先生が出演している舞踊会などの場合は

付下げや色無地などの訪問着で

フォーマルなほうが良いでしょう。

ですが、友人知人の発表会や

歌舞伎などの観劇などの場合は

小紋や紬やその他のおしゃれ着物なども

OKです!!

TPOに合わせて、

着物をスタイリングしてみてくださいね!

子供の発表会にはどんな着物をきせたらいいの?

子供の発表会の場合、

これも大規模な舞踊会の場合は

全てレンタルとなります。

ですが、小さい子でまだ衣装が重たい

という場合は自前の着物で

出演なさる方も多いです。

また、お浚い会など

小規模な発表会の場合で

レンタルではなく自前で、と言われた場合は

七五三の着物を活用させちゃいましょう!

七五三の時に作ったはいいものの、

一度だけ着てタンスに眠っている

なんてご家庭も多いのではないでしょうか。

普段は派手すぎて着せるのはちょっと…

という振袖を発表会の時に使うのが

オススメです!

また、振袖がない場合は、

なるべく派手めなものを選ぶと良いでしょう。

踊る曲に合わせて、

合わせる着物も変わってきます。

そこは、習っている先生が

色々と相談に乗ってくれますよ!

シーンに合わせた着物を選んで、

発表会、お浚い会を楽しんでくださいね!